【DBS認定】何が確認される?「特定性犯罪」の範囲と照会期間を解説

目次

特定性犯罪の確認の核心:何が確認され、何が確認されないのか

「日本版DBS法」(こども性暴力防止法)の施行に向け、前回までに、DBSの認定制度の適用対象となり得る、性暴力が発生しやすい特性を持つ事業かどうか(継続性・閉鎖性・支配性)の線引きについて解説しました。

認定取得を検討する上で、次に経営者様や従業員の皆さまが最も懸念されるのが、「結局、どこまでの犯罪歴が、どれくらいの期間さかのぼって確認されるのか?」という点ではないでしょうか。

「犯罪歴の確認」と聞くと、従業員のプライバシー侵害や、過去の軽微な過ちまで調べられるのではないか、という大きな不安が生じます。

しかし、ご安心ください。結論から申し上げると、DBS制度による犯罪歴の確認は、極めて限定的かつ厳格なルールに基づいており、対象となるのは「特定性犯罪」のみです。

本記事では、この制度の厳格な範囲と、情報管理の重要性について、行政書士の視点から詳細に解説します。

確認対象は「特定性犯罪」のみ:その定義と具体的な刑罰

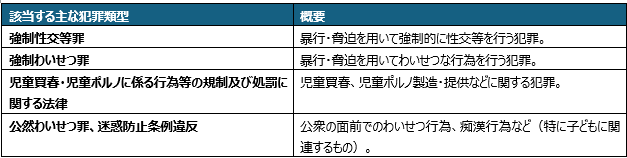

DBS制度において確認対象とする犯罪は、子どもの性犯罪・性暴力といった子どもの安全を直接脅かす可能性の高い行為に限定され、これを法律上「特定性犯罪」と定義しています。

特定性犯罪が選ばれる理由

DBS制度の目的は、「子ども関連業務から性犯罪者を排除し、子どもの安全を守る」ことです。このため、広範な犯罪歴ではなく、再犯のリスクが特に高いとされる、子どもに対する性的な暴力やわいせつ行為に直結する犯罪類型のみが選ばれています。

したがって、過去の横領、詐欺、暴行、傷害といった性的な性質を持たない一般的な犯罪は、特定性犯罪には該当しません。

具体的な刑罰の種類

特定性犯罪に該当するのは、主に以下の刑法に規定される犯罪です。

これらの犯罪は、刑法犯の中でも特に重大な性犯罪、または子どもへの影響が大きいと認められる行為に限定されています。この限定性が、DBS制度にて確認できる犯罪歴における最も重要なポイントです。

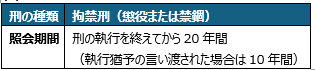

厳格な照会期間のルール:拘禁刑20年、罰金等10年の意味

特定性犯罪に該当した場合でも、その犯罪歴が永遠に確認され続けるわけではありません。確認対象となる期間は、科された刑罰の種類によって厳格に定められています。

この期間のルールは、「刑の消滅」に関する規定とは別に、本制度のために独自に設けられたものです。

拘禁刑(懲役・禁錮)の場合:20年間

「拘禁刑」とは、現在の「懲役」や「禁錮」にあたる、自由を奪う刑罰です。この場合、刑務所から出所した日から20年間が照会期間となります。(執行猶予の言い渡された場合は10年間)

この期間は、犯罪の重大性と再犯リスクの高さから設定されており、非常に長期にわたりますが、裏を返せば、期間を過ぎれば確認の対象外となります。

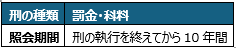

罰金・科料の場合:10年間

「罰金」や「科料」といった財産刑(罰金を支払う刑)の場合、罰金を納付し終わった日、または執行猶予期間を満了した日から10年間が照会期間となります。

比較的軽微な性犯罪(例:迷惑防止条例違反の一部など)に適用されることが多く、拘禁刑よりも照会期間は短く設定されています。

このように、DBS制度は、単に「前科があるかどうか」を問うのではなく、「特定性犯罪」に限定し、さらに「刑の種類と執行終了日」から起算して厳密に照会期間を区切る、極めて厳格な時間的・内容的な限定性を持っているのです。

その他の犯罪歴は確認されない:プライバシー保護の仕組み

DBS制度における特定性犯罪の犯罪歴確認は、個人のプライバシー保護に最大限配慮した設計となっています。

制度の限定性とプライバシー保護

従業員の皆さまが持つ特定性犯罪以外の前科や、その他の犯罪歴、少年時代の非行歴、交通違反歴などは、DBS制度による確認の対象外です。

雇用主である事業者が照会できるのは、こども家庭庁からの回答書に記載された「特定性犯罪歴の有無」が主となっております。特定性犯罪歴がある場合は、その犯罪にて科された刑罰が、拘禁刑(執行猶予者も含む)、罰金刑なのか、裁判が確定した日しかわかりません。よって、具体的な犯罪名、発生時期といった詳細な情報は一切知らされません。これにより、従業員のプライバシー権を保護しています。

犯罪歴確認に必要な手続きと従業員の協力(戸籍・本籍地情報)

DBS制度の運用において、最もデリケートかつ重要なのが、確認手続きの入口です。

犯罪歴の確認を行うには、本籍地の情報が不可欠です。そのため、事業者は従業員に対し、戸籍に関する情報(「戸籍電子証明書提供用識別符号」など)の提出を依頼することになります。

従業員による戸籍情報等の提供と同意がなければ、事業者は確認手続きを進めることができません。

特定性犯罪の犯罪歴情報は極めて機密性が高く、事業者は目的外に使用せず、厳重に管理する義務があります。この協力の必要性や情報を厳重に管理することを従業員に誠実に伝えることが、制度導入における最初の一歩となります。

経営者が負うべき情報管理の責任とリスク

DBS制度の運用において、最も重要な責任を負うのは、認定事業者である経営者です。

事業者は、性犯罪歴の確認手続きを行う際、従業員から極めてセンシティブな個人情報(氏名、生年月日、過去の居住歴など)を知ることになります。これらの情報は、厳重に管理し、目的外に使用しないことが法律で義務付けられています。

この情報管理を徹底しない場合、以下のような重大なリスクを負うことになります。

- 認定の取り消し

制度の趣旨に反する不適切な情報管理が判明した場合、国から認定が取り消しされます。これは社会的信用の失墜に直結します。 - 定期的な報告

情報の管理状況について内閣総理大臣に報告する義務が生じます。 - 行政からの監査や是正命令

制度が適切に運用されていないことが判明した場合は、こども家庭庁等による行政監査を受けることになります。また、体制や規程に不備があれば、是正指導や罰則が科される可能性があります。 - 刑事罰・損害賠償

個人情報保護法やその他の法律に基づき、情報の漏洩や不適切な利用、不適切な管理に対して、刑事罰が科される可能性があります。また、それとは別に従業員から高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。

そのため、認定事業者となるためには、単にDBS制度を通じて犯罪歴が確認できるとだけのプラス面だけを捉えるのではなく、個人情報の管理の体制や、情報管理に関するIT環境の整備、情報規程の策定、全従業員に対する研修の実施などの義務に関する意識も不可欠となります。

まとめ:従業員の理解を得るために:制度の限定性を正確に伝えよう

日本版DBS制度は、子どもの安全を確保するための重要な仕組みですが、その運用には従業員の理解と協力が欠かせません。

経営者様が取るべき最善の策は、制度の厳格性と限定性を正確に従業員に伝えることです。

- 何を調べるのか: 特定性犯罪のみであること。

- いつまで調べるのか: 刑の種類に応じて20年または10年の期限があること。

- 何が守られるのか: 性犯罪歴以外の前科は対象外であり、詳細な情報は雇用主には伝わらないこと。また、情報は厳重に管理されること

この正確な情報伝達が、従業員の不必要な不安を解消し、制度の円滑な導入を可能にします。煩雑な規程整備や情報管理体制の構築、そして従業員への説明責任については、行政書士などの専門家のサポートを受けることを強くお勧めいたします。