【DBS自己チェック】塾・習い事の法的線引き:「継続的・反復的・閉鎖的な接触」判断基準を徹底解説

目次

線引きが難しい事業:どこからが「確認対象」となるのか

「こども性暴力防止法」(日本版DBS法)の導入が進む中、多くの学習塾や習い事事業者の経営者様が抱える最大の疑問は、「結局、うちの事業はDBSの認定取得を検討すべき事業なのか、違うのか?」という点ではないでしょうか。

前回解説した通り、民間事業者は、法律により認定が義務付けられているわけではありません。しかし、国が定める「認定制度」に参加し、社会的信用を高める選択をする際、DBSの認定制度の適用対象となり得る、性暴力が発生しやすい特性(継続性・閉鎖性など)を持つ事業かどうか確認する必要が生じます。

この「認定」の是非を判断する上で、最も重要なのが、貴社の事業が「子どもと密接な関係を持つ業務」として、国が定める「継続性」「反復性」「閉鎖性」「支配性」といった要素を満たすかどうか、という法的線引きです。

本記事では、この判断基準を行政書士の視点から詳細に解説し、貴社の事業が「認定」の対象となり得るかをチェックするための具体的な指針を提供します。法的リスク管理と社会的な信頼獲得のため、ぜひ最後までご確認ください。

これまでの検討資料から読み解く「継続性」「反復性」「閉鎖的」の概念

日本版DBS制度が適用される「教育・保育等」の業務として、民間事業者が認定を受ける対象となる事業は、「子どもに対して技芸・知識を教授する事業」のうち、以下の特性を持つ場合です。

これらの三要素はそれぞれが独立した概念であり、一つの基準を満たしただけで直ちに対象となるわけではありませんが、認定を受ける対象となる事業の該当性判断の基礎となります。

(1) 継続性・反復性

- 概念

継続性と反復性は、同一の児童に対し、事業者が長期間にわたり継続的、または定期的に繰り返し、密接な人間関係のもと、技芸や知識の教授を行うことを想定している場合を指します。 - 法的解釈のポイント

この要件は、「期間の長さ」と「接触の頻度」という二つの側面から総合的に判断されます。- 期間による判断(継続性)

継続性は、「契約期間の長さ」や「関係性の期間」に焦点が当てられます。標準的な修業期間が6か月以上であることが一つの目安とされます。- 継続性は、「契約期間の長さ」や「関係性の期間」の目安として「標準的な修業期間が6か月以上であること」とされています。よって、原則として、単発のイベントや短期的な活動(例:夏休みの一日限定キャンプ)であれば該当しにくいですが、年間を通じた指導や、卒業までを視野に入れた長期契約を前提とする塾や教室は、「継続性あり」と判断される可能性が高いです。

- 頻度による判断(反復性)

反復性は、「頻度」で判断されます。契約期間が短くても、その期間中に高頻度で接触があれば該当します(例:週に1回の指導)。ただし、月に1回程度、独立した別の学習プログラムを実施している場合は、原則として対象外となります。

- 期間による判断(継続性)

- 事例

6ヶ月以上のコース契約を結ぶプログラミング教室、年間契約のスポーツ少年団の指導、毎週行われる学習塾の個別指導、月2回以上の頻度で実施される音楽レッスンなど。 - 注意すべき事例

夏休みや冬に合宿を実施するなど、年内に複数回のプログラムを一連の事業として行い、同一児童がこれに複数回参加することが可能な場合は、継続性や反復性があると見なされ、認定対象事業となります。

(2)閉鎖性

- 概念

親などの監視が行き届かない状況の下で預かり、養護などをするものであり、他者の目が触れにくい密室的、または隔離された環境を作り出すことが容易であることを指します。これは、リスクを高める重要な要素です。 - 法的解釈のポイント

指導場所の物理的な構造や、指導場所、指導場所を誰が決定したのかに着目します。- 物理的閉鎖性: 外部の人が容易に出入りできない場所での指導、周囲から見えにくい場所での指導。

- 形態的閉鎖性: マンツーマン指導や、宿泊を伴う活動、指導者が送迎を行う行為など。

- 指導場所の指定を誰がしたのか:児童の自宅を除き、事業者が指定した場所で指導を行う場合

- 事例

防音された個室での楽器レッスン、衝立で仕切られた空間での個別指導、夜間の送迎、など。

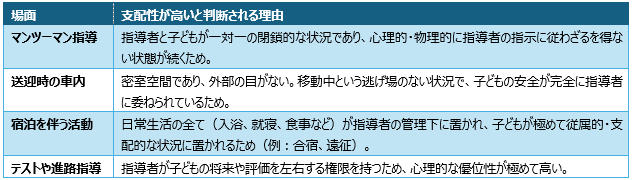

「支配性」の概念と具体的な事例による判断

上記の三要素に加え、DBS制度の適用を判断する上で特に重要となるのが、「支配性」の有無です。

「支配性」の概念:非対称な力関係

概念

子どもが事業者や従事者(講師)の指導下にあり、非対称な力関係がある中で、事業者等が支配的・優越的な立場にある状況を指します。

法的解釈のポイント

子どもがそのサービスを受ける上で、指導者の指示や権威に従う必要があるかどうか、そして指導者の言動が子どもの心理に大きな影響を与える状況にあるかどうかで判断されます。

- 優越的な地位: 先生と生徒という立場、成績や技術の評価を下す立場、進路や将来に影響を与える立場など。

- 従属的な状態: 幼い子どもや、集団の中で特定の指導員に依存せざるを得ない状況など。

一般的な塾や習い事事業において、講師は生徒に対して知識や技能を教える立場にあり、ほとんどの指導形態でこの「支配性」があると判断されると考えておくべきです。特にマンツーマン指導では、支配性の度合いが強くなります。

支配性が際立つ具体的な事例

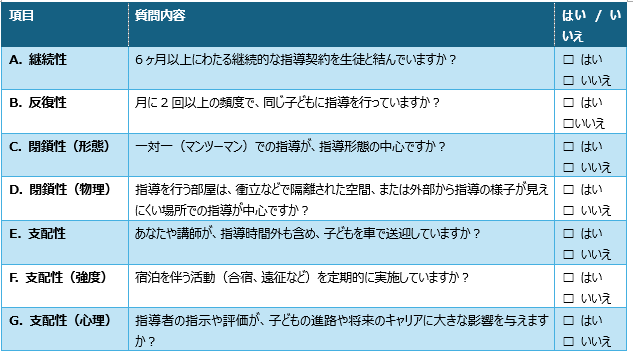

あなたの事業は?セルフチェックリスト

以下の質問に対し、「はい」が多いほど、貴社の事業はDBS制度の「認定」を検討すべき、子どもとの密接な接触を伴う業務である可能性が高いと言えます。

【チェックの判断】

- 「はい」が0個の場合: DBSの認定取得となる事業の可能性がほぼありません。

- 「はい」が1~3個:「継続性」「反復性」「支配性」「閉鎖性」のいずれかが該当している可能性があります。社会的な信頼獲得のため「任意認定」を取得するか、または、保護者からの問い合わせがあったときの理由説明など準備することをお勧めします。

- 「はい」が4個以上の場合: 貴社の事業は「継続性」「反復性」「支配性」「閉鎖性」の複合的な要素を満たしている可能性が高いです。性暴力が発生するリスクが少なからずあると予想される事業形態です。「認定」取得による安全体制の構築に向けて準備・検討を推奨されます。

まとめ:「迷ったら相談」の原則。法律的な判断には専門家の視点が必要

DBS制度の適用範囲の判断は、単に「塾だから適用」といった単純なものではなく、指導形態、契約期間、場所、送迎の有無など、多角的な要素を複合的に評価する必要があります。特に「閉鎖性」や「支配性」といった概念は、事業者の主観ではなく、行政のガイドライン案に基づいて客観的に判断しなければなりません。

適用対象外と誤認するリスク

もし、貴社が実質的に高いリスク(継続的・閉鎖的な接触)を持つにもかかわらず、「義務ではないから」と判断し、安全確保措置を怠った場合、万が一性暴力事案が発生すれば、社会的信頼の失墜だけでなく、損害賠償請求や行政指導のリスクを負うことになります。

「任意」である認定制度は、これらのリスクに対する最大の保険であり、保護者に対する「安心の可視化」です。

判断基準が曖昧な場合や、認定取得に必要な体制構築(規程整備、研修計画など)に不安がある場合は、ぜひ行政手続きに精通した専門家にご相談ください。貴社の事業形態を正確に分析し、法的なリスクを最小限に抑えつつ、最大限の信頼を獲得するための戦略をご提案します。