障害福祉サービスの指導・監査の違いを徹底解説

こんにちは。クローバーです。

今日は、障害福祉サービス事業者にとって重要な運営指導・監査の違いを詳しく解説します。

運営指導と監査は、障害福祉サービス事業者に対する行政の働きかけです。『行政指導』や『監査通知』が届いた際、事業者の方にとっては戸惑いが大きいものです。本記事では、それぞれの性質や違いを分かりやすく解説しますので、まずは、それぞれの性質を理解しましょう。

運営指導とは

運営指導は、事業者の運営改善を促すために自治体が実施する助言や行政指導のことです。具体的には、周知徹底や、書類の確認や実地調査を通じて、サービス提供の質を向上、自立支援給付に係る費用等の請求に関してアドバイスや指導を行います。

監査とは

監査とは、自治体が事業者に対して法令違反や不正請求、重大な基準違反などの疑いがある場合に実施する厳格な調査です。通常、事前調査を経て監査を実施し、違反が確認された場合は改善勧告や指定取消などの不利益処分が科されることがあります。

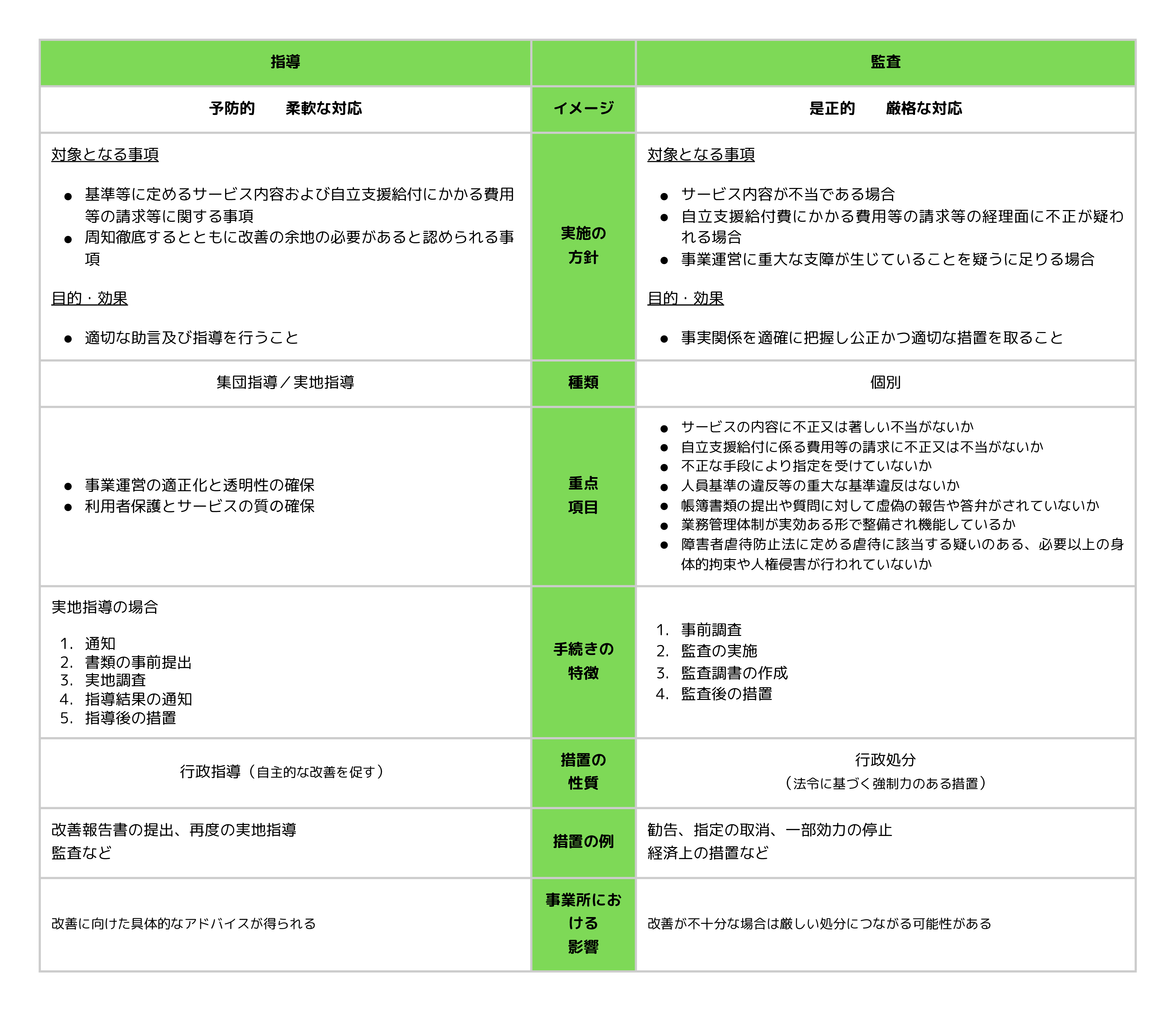

運営指導と監査の違い

運営指導および監査のそれぞれの性質は次のとおりです。

今回は、東京都の令和6年度における障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要項を基に性質の違いをお伝えしますが、都道府県や各市町村のホームページに指導監査に関する要綱が掲載されておりますので、そちらも必ずご確認ください。

行政指導を受けた場合にまず何をすべき?

- 行政手続法第35条に基づき書面の交付を請求する

行政指導を受けたら、まず自治体に対し行政手続法第35条に基づく『行政指導の理由と根拠法令』を書面で明示するよう求めることができます。口頭で行政処分を受けた場合は理由書面の交付を請求しましょう - 合理的な行政指導に関してはその指導に従う

行政指導に関する内容がもっともな場合は、その指導に従いましょう。理由は、行政指導に従わなかった場合、監査や不利益な行政処分を受けるなどの事態を招く恐れがあるからです。行政指導は法的拘束力がないからといって、軽んじず、適切な対応をしましょう。

また、行政指導の実施については、自治体ホームページに公表されますので、是正後は監督官庁へ報告し、改善の実態も明らかとなるようにしましょう。 - 不合理な行政指導に対しては中止を求めることもできる

どうしても行政指導の内容や趣旨に適法性や合理性を感じない・納得できない場合は、行政手続法36条の2に基づき、行政指導の中止やその他必要な措置を求めることができます。

しかし、行政指導に従わず中止の措置を求めても、行政処分を受けるなどの不利益がなくなるわけではありません。よって、それらのリスクも十分かつ慎重に検討しましょう。

また、検討を進めるうえで、合理性や適法性の基準を知るのも大事なことです。弁護士や行政書士など行政手続法に精通した専門家に相談することも手順の1つとして加えることをお勧めします。

運営指導や監査は、事業者にとって避けられないものですが、適切に対応することで、より良いサービスの提供につながります。

日々の業務の中で行政との関わりを意識しながら、利用者にとって安心・安全な福祉サービスを維持できるよう、一歩ずつ前進していきましょう。

次回は、東京都の障害福祉サービス事業者に対する運営指導について、さらに詳しく掘り下げます。

事業者の皆様が適切な対応を取れるよう、具体的なポイントを整理してお届けしますので、ぜひチェックしてください!明日もお楽しみに。