障害福祉サービス事業者の運営指導と監査の最新情報【2025年3月末/東京都】

こんにちは。クローバーです。

東京都福祉局にて公開している社会福祉法人・施設・在宅サービス事業者に対する指導検査結果をもとに、運営指導の検査結果の傾向を分析しました。その結果をもとに、運営指導の実態を明らかにしたいと思います。

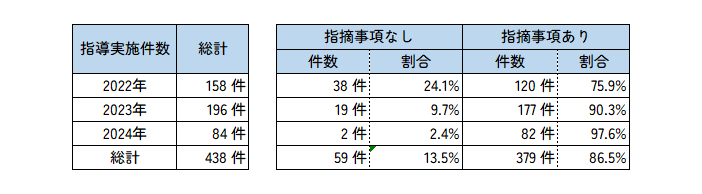

運営指導の実施件数について

運営指導の実施件数は、438施設です。うち、86%超の施設が、指摘事項がある結果となっています。 また、年々、指摘事項を受ける施設の割合が高くなっていることがわかります。

(※1) 上記の結果は2025年5月31日時点のデータをもとに集計しました。

(※2) 多機能施設の場合は、機能ごとに1件とカウントしています。

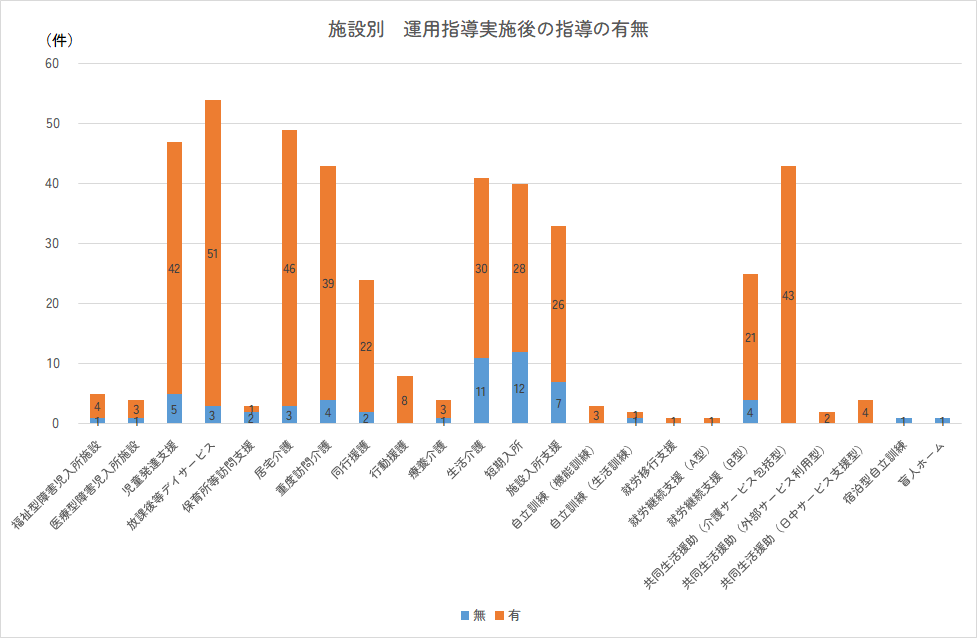

施設種別ごとの指導の有無

また、施設の種別ごとの指導の有無にはどんな傾向があるでしょうか。

指摘事項のない施設は、介護給付にかかる事業所の方が、訓練等給付にかかる事業所より多い傾向が見受けられました。

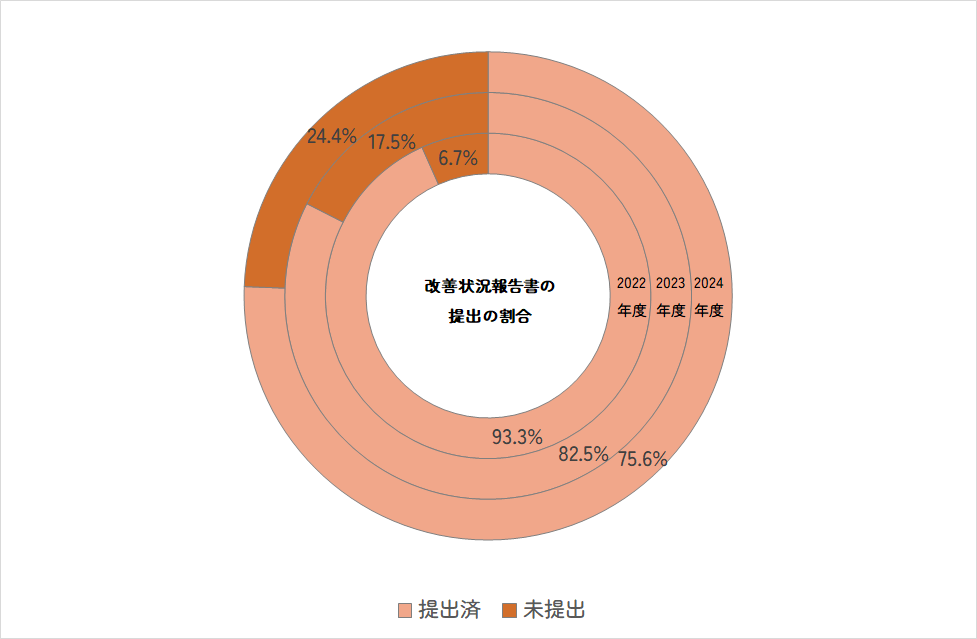

運営指導後の改善状況報告書の提出について

次に、運営指導後の改善状況報告書の提出に関する傾向も見てみましょう。

運営指導後には改善状況報告書を提出することが求められていますが、未提出の施設の割合が増加傾向にあります。2024年度は、約25%の事業所が改善報告書を提出していませんでした。

しかし、運営指導や監査を強化していくことを厚労省は謳っています。よって、今後は国や地方自治体は指導や監査の体制を整備・強化し、運営指導や監査の実施件数を増やしていくことが見込まれます。そのため、改善状況報告書を未提出の施設は、今後は運営指導ではなく、さらに一歩進んだ監査を受ける可能性も否定できません。

これらのことを踏まえると、運営指導を受けた施設は直ちに指摘事項に対する改善策を講じていくことが必要となってきます。

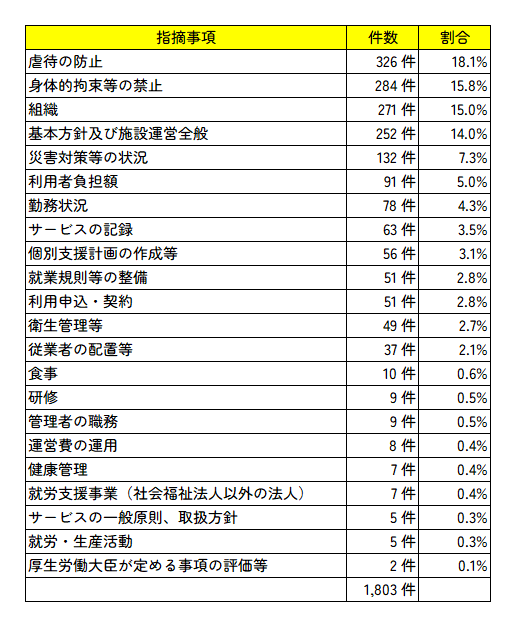

どんな指摘が多いのか

では、最後に、指摘事項の内容について傾向をみてみましょう。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定ポイントとなった、虐待防止措置や報酬体系に関係する項目や、人員配置や運営ルール・体制に関する事項が上位に挙がっています。

- 虐待防止に関して

虐待の防止や身体的拘束に関する事項が上位2位となりました。これは『虐待の防止』や『身体的拘束の禁止』に関する指摘が多く、これは障害福祉総合基本法改正の影響を受けている可能性があります。

また、身体的拘束に関する事項をさらに細かくみると、必要な措置や体制が整えられていないケースが多くみられました。そのため、事業所の対応策としては、以下の点があげられます。

これらを重点にもう一度確認し、必要とあれば是正しましょう。詳細については、令和6年に公開されました「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」もご覧ください。- 運営規程や虐待防止マニュアルの整備

- 虐待防止にかかる委員会の開催

- 従業員の研修

- 相談窓口の整備と周知

- 加算や減算の適切な処理について

また、加算や減算にかかる指摘事項は2位の「身体的拘束等の禁止」と4位の「基本方針及び施設運営全般」に含まれています。

指摘件数は、2位の「身体的拘束等の禁止」においては、284件中の3割の90件、4位の「基本方針及び施設運営全般」の252件中202件となっており、今後、算定基準の適切な処理には厳しい目が向けられる可能性が出てくると予想されます。

運営指導自体は、適切な施設の運用を目的としており、特定領域に絞って調査を実施するわけではありません。が、この集計結果の傾向から読み解く限り、報酬基準の変更により、事業所に求められる基準がより厳格となり、チェックが強化される可能性が高いと思われます。

ご自身の施設と比較してどうでしょうか。

指導基準に関しては、各都道府県のホームページに掲載されていると思いますので、指導基準をもとに、改めて運営状況を見直してみてください。

今回の分析から、運営指導の実態がより詳細に明らかになりました。指摘事項の増加傾向や改善状況報告書の提出率の推移を踏まえると、障害福祉サービス事業者は今後、より厳格な監査を受ける可能性があることが分かりました。

特に、令和6年度の制度改正を考慮すると、虐待防止措置や適切な報酬算定の適切な処理がより厳しく求められるようになります。よって、事業所としては、適正な対応を進めることが重要です。

運営指導や監査に関する最新情報は、今後もアップデートされていくため、今後も動向を注視しながら対応を進める必要があります。今回のデータを参考にしながら、事業所の運営を見直し、適正なサービス提供に努めていきましょう。